Actualité

du Droit du Travail

et du Droit Social

Retrouvez dans cette section l’actualité juridique du Droit Social (Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale) commentée par Me Fleurine MÉRESSE et par son équipe.

À la une

Formation « Actualité du Droit Social » le 16 mai 2024 de 09h00 à 12h30 au Cabinet ou en distanciel

29 mars 2024

Cabinet d’avocats spécialisé en Droit du Travail à Valence

Reconnu Spécialiste par le Conseil National des Barreaux depuis 2017, le Cabinet MÉRESSE AVOCATS est le conseil incontournable en Droit Social.

Avocats Droit Social

Le Droit Social impose une parfaite maîtrise technique de la matière et une excellente connaissance du monde de l’entreprise.

Le Cabinet MÉRESSE AVOCATS propose une approche innovante et créative des questions du Droit Social.

MÉRESSE AVOCATS, un cabinet d’avocats dédié à l'accompagnement des entreprises

Le Cabinet MÉRESSE AVOCATS accompagne les entreprises en Rhône-Alpes.

Pôle d’excellence en Droit du Travail, il réunit à la fois la maîtrise d’une matière technique et exigeante nécessitant une réactivité immédiate avec la volonté de moderniser l’approche du Droit du Travail.

En cela, le Cabinet MÉRESSE AVOCATS permet aux entreprises de considérer cette matière non plus comme un frein au développement mais comme un levier de leur compétitivité.

Notre spécialisation en Droit du Travail vous donne la garantie d’être accompagné avec expertise dans les principaux domaines d’intervention inhérents à la spécialité :

- Accompagnement dans la négociation des accords collectifs

- Élections et pilotage des représentants du personnel

- Gestion des relations avec les DREETS (Inspection du Travail)

- Gestion de crise des mouvements de grève

- Restructurations et ruptures collectives des contrats de travail

- Rédaction des clauses du contrat de travail et de ses avenants

- Santé et sécurité des salariés

- Suivi de l’activité des salariés

- Gestion des harcèlements moral et sexuel

- Procédure de licenciement et autres ruptures du contrat de travail

- Relations employeurs/salariés

- Élaboration de stratégies sur la base d’outils juridiques

- Présentation des solutions juridiques, et accompagnement dans la prise de risque mesurée

- Pilotage des élus, et relations avec l’Inspection du Travail

- Responsabilité pénale de l’entreprise et de son dirigeant (délit d’entrave …)

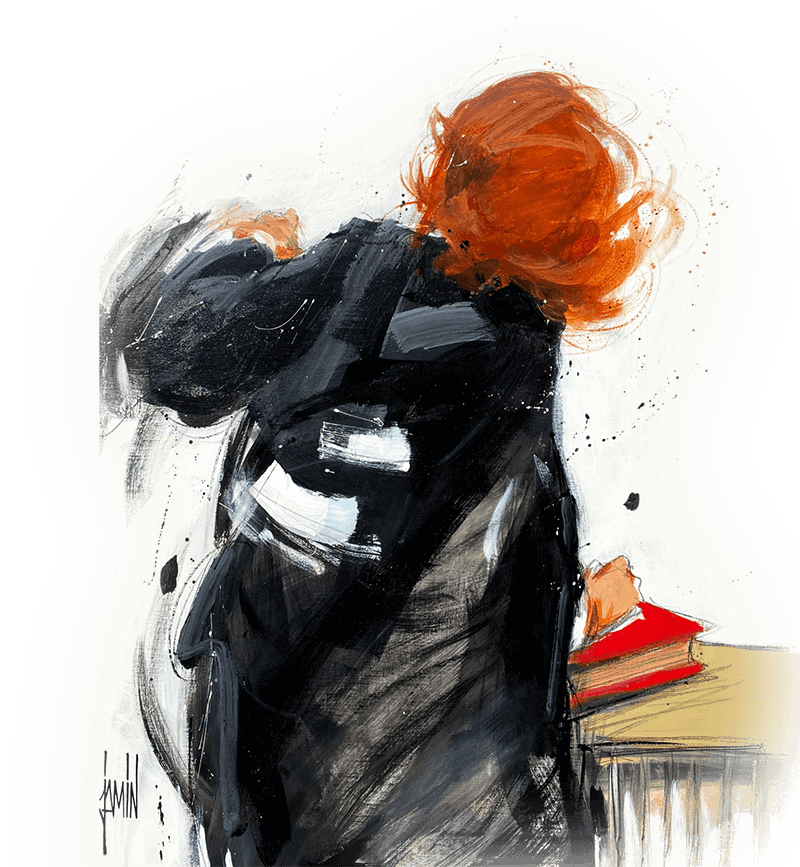

Me Fleurine Méresse

Avocate en Droit Social

et spécialisée en

Droit du Travail

à Valence

Le Cabinet MÉRESSE AVOCATS a été fondé par Me Fleurine Méresse, Avocate spécialisée en Droit du Travail, titulaire du Certificat de Spécialité délivré par le Conseil National des Barreaux.

Après avoir exercé 13 ans au sein de la SCP J.-L. Barthélémy – F. Méresse, en qualité d’associée, Me Fleurine MÉRESSE a souhaité inscrire son activité dans un pôle d’excellence dédié au Droit Social.

C’est la raison pour laquelle elle a créé un cabinet exclusivement dédié à cette matière.

Me Fleurine MERESSE s’est vue délivrer le certificat de Spécialiste en Droit du Travail en 2017 par le Conseil National du Barreau (CNB) pour la qualité de ses analyses juridiques et ses compétences reconnues en Droit du Travail.

Un cabinet partenaire à Valence pour

accompagner votre entreprise partout en France

Le Cabinet MÉRESSE AVOCATS propose à ses clients, des entreprises TPE/PME, de bénéficier à la fois de conseils précieux, en vue de prévenir ou défendre au mieux leurs intérêts dans le cadre d’un contentieux, mais également de formations, newsletters, petits-déjeuners d’actualisation juridique et conférences organisés en partenariat avec d’autres acteurs du monde du travail.

Spécialisé en Droit du Travail, notre cabinet, situé à Valence, accompagne les entreprises et leurs salariés dans leurs démarches juridiques dans le cadre de leurs relations collectives, individuelles ou bien encore dans les questions intéressant le droit de la sécurité sociale.

Le Cabinet MÉRESSE AVOCATS défend les entreprises devant les instances judiciaires sur le territoire Drôme et Ardèche (Valence, Montélimar, Annonay, Privas) et partout en France.

Vous êtes chef d’entreprise et vous rencontrez des difficultés avec un ou plusieurs salariés, ou souhaitez faire évoluer l’organisation ou le management de vos équipes.

En bénéficiant de l’appui et de la connaissance d’un cabinet spécialiste du Droit du Travail.

Vous souhaitez être épaulé ou conseillé sur des sujets sensibles ou techniques pour lesquels vous ne vous sentez pas prêt.

Nous mettons à votre disposition nos compétences en matière de droit social pour vous aider à gagner en stratégie.

Vous souhaitez disposer de toutes les réponses aux questions et enjeux que vous décelez et/ou devez apporter une plus grande sécurité juridique aux actions que vous menez.

L’appui d’un cabinet spécialisé en Droit du Travail de proximité à Valence vous apporte un éclairage pertinent et pointu sur les enjeux juridiques qui jalonnent la vie d’une entreprise.